|

Source : ADV

Source : ADV

Cadastre napoléonien (1829)

La zone favorable à la culture du chanvre se situe entre la fontaine du village (entouré en bleu) et la grand « maire » en bleu en haut

de la carte qui est aujourd’hui asséchée

Du verbe rouir, action qui consiste à faire

tremper les tiges dans l’eau pour récupérer la partie utile. Du verbe rouir, action qui consiste à faire

tremper les tiges dans l’eau pour récupérer la partie utile.

ADV, 4Z246. ADV, 4Z246.

Chapli : débris, du verbe chapla : hacher, couper en petits morceaux. Chapli : débris, du verbe chapla : hacher, couper en petits morceaux.

Escantillon : échantillon, petite quantité. Escantillon : échantillon, petite quantité.

Drap grossier qui sert à transporter du foin ou de la paille (Mistral, Giono). Drap grossier qui sert à transporter du foin ou de la paille (Mistral, Giono).

Synthèse tirée de Mémoire sur la culture de la Garance,

de Gasparin, 1824, Museum Histoire Naturelle CC282B . Synthèse tirée de Mémoire sur la culture de la Garance,

de Gasparin, 1824, Museum Histoire Naturelle CC282B .

ADV, 6M433. ADV, 6M433.

ADV, ADV 7 M89 Statistiques industrielles. ADV, ADV 7 M89 Statistiques industrielles.

Denis Alary, extraits, Depuis plus de cent ans en Provence : un village, une famille, rapport dactylographié,

Centre d’étude des techniques agricoles, 1972, BMA, 4° 19989.. Denis Alary, extraits, Depuis plus de cent ans en Provence : un village, une famille, rapport dactylographié,

Centre d’étude des techniques agricoles, 1972, BMA, 4° 19989..

Source : association

Source : association

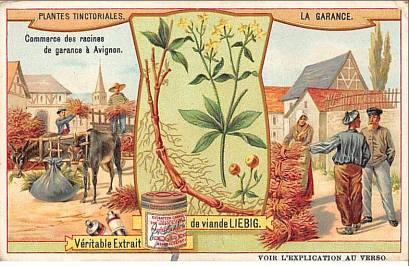

Publicité autour de 1900

Souvenir de Monique Durand.. Souvenir de Monique Durand..

Souvenir de Monique Durand.. Souvenir de Monique Durand..

Source : association

Source : association

Sumac : fleurs filamenteuses d’où le nom de arbre à perruque

ADV, ACC 2O281. ADV, ACC 2O281.

Etudes comtadines N°22, 2015. Etudes comtadines N°22, 2015.

Voir chronique du mars 2016 . Ce lieu-dit n’a pas été localisé sur la carte de la paroisse de Cairanne. Voir chronique du mars 2016 . Ce lieu-dit n’a pas été localisé sur la carte de la paroisse de Cairanne.

A. Peeters, Plantes tinctoriales dans le Vaucluse au XIXe siècle, ADV, Br VI,66. A. Peeters, Plantes tinctoriales dans le Vaucluse au XIXe siècle, ADV, Br VI,66.

ADV, Br VI,66 et 7M89. ADV, Br VI,66 et 7M89.

|

Le chanvre

Cette plante existe depuis des temps immémoriaux suivant une formule en usage chez les notaires.

Cette plante fournit du fil pour tisser des toiles, des vêtements, des voiles de bateau, pour fabriquer des cordages. On extrait aussi de l’huile et les rebuts

nourrissent les animaux. Elle pousse dans des terrains humides proches d’un étang, d’une rivière, d’une source abondante ou d'anciens marais desséchés.

Le champ où se cultive le chanvre est une chanvrière. Il y en avait au moins deux à Cairanne : la première proche de la ferme Caffin sur les bords de l’Aygues,

la seconde au pied de la colline du vieux village aux Nayses (ou Naises), la toponymie nous aidant, les Nayses étant des canaux creusés dans la terre pour rouir le chanvre.

Le cadastre de 1702 décrit quatre rouilléres ou rouyeres autour de la Grand Maire aux Nayses

.

Le chanvre est produit pour une exploitation locale. .

Le chanvre est produit pour une exploitation locale.

Le règlement de la communauté de Cairanne en date du 1681  , article 4, indique …seront tenues

les femmes qui auront accomodé leur chanvre dans les dites

rues d’en ôter tous les soirs les chaplis , article 4, indique …seront tenues

les femmes qui auront accomodé leur chanvre dans les dites

rues d’en ôter tous les soirs les chaplis sive

(e)scantillons sive

(e)scantillons et de ne les y bruler sous peine de 3 sols au dénonciateur et autant au dit luminaire.(?)

et de ne les y bruler sous peine de 3 sols au dénonciateur et autant au dit luminaire.(?)

Denis Alary évoque le chanvre :

enfin comme artisan, [en 1880], disparu depuis, il restait deux tisserands fabricant des toiles de chanvre pour des draps de lit, nappes, serviette de table et surtout

chemises pour les trousseaux de jeunes filles…

Ma défunte mère ne filait pas elle-même mais elle achetait du chanvre que des femmes âgées filaient à forfait…On donnait ce fil à Bertrand,

le tisserand qui lui faisait la trame en coton. De cette toile un peu grossière on fabriquait des bourras inusables

puis qu’ils servaient encore 40 après. puis qu’ils servaient encore 40 après.

Anne Laberinto-Gridine ajoute :

Au début du XIXe siècle, au quartier de La Fontaine, Louis Fournier prend la succession de son père tisserand. Un fils de son épouse Jean Pierre Fine continue

l’activité après le décès de son beau-père en 1856 jusqu’en 1901, alors âgé de 75 ans. Un second tisserand, Bertrand Aimé, s’installe à Sousville aux alentours de 1870

pour une courte période.

La garance

La tradition veut que ce soit vers le milieu du XVIII e siècle que fut introduite la garance dans le Comtat Venaissin grâce à un étranger Althen. Il amena des graines de Palestine

et convainquit le marquis de Caumont de faire des essais sur ses terres. Il réussit au-delà de toute espérance grâce à la nature des terres, anciens marécages ou terres

d’alluvion. La croissance de la garance s’étale au moins sur deux ans avec de nombreux traitements buttage, fumage, sarclage et arrachage difficile des racines,

souvent profondes, soit à la pioche soit à la charrue de six bêtes. Après le ramassage, les racines sont séchées puis broyées pour être réduites en poudre.

Les principaux moulins sont à Vedène, St Saturnin-les-Avignon, Orgon. Le Vaucluse a produit 20 tonnes de racines en 1814

.

Cairanne a 25 hectares cultivés en garance en 1821. Ce chiffre tombe à 15 hectare en 1873 .

Cairanne a 25 hectares cultivés en garance en 1821. Ce chiffre tombe à 15 hectare en 1873  et la culture est abandonnée dès 1875, concurrencée par un produit de synthèse l’alizarine. et la culture est abandonnée dès 1875, concurrencée par un produit de synthèse l’alizarine.

Cette poudre est utilisée pour teindre en rouge les laines et les cuirs.

Denis Alary évoque son père Michel Alary et cette culture  : :

Il y avait ensuite la garance, plante tinctoriale, apportée par Alten, dans le Vaucluse, 0n la semait en lignes espacées de 2 à 3 mètres. 0n la sarclait la première année

et l’hiver suivant, on la chaussait en prenant la terre entre les sillons. On la laissait en terre pendant deux ou trois ans en faisant toujours le même traitement, l’hiver

suivant on creusait cette ou plutôt ces racines qui avaient d’autant plus grossies quelles étaient restées plus longtemps en terre. 0n les séchait complétement et ensuite,

mises en tas dans un local bien sec, on avait tout le temps pour les vendre. Emballées dans des sacs spéciaux, grossiers mais très solides, contenant 80 à 120 kilos, chargés

sur des charrettes et dirigés sur des fabriques de broyage, [elles étaient] transformées en poudre, desquelles on retirait une telle teinture rouge. Le prix moyen payé par mon

père, qui fut l’un des courtiers les plus importants de la région, oscillait entre 80 et 100 Fr les 100 Kg pour des racines bien sèches. Lorsqu’en 1873, les prix tombèrent

brusquement à 40f les 100 kilos par suite de la découverte de l’alizarine (produit tiré de la houille) nos paysans découragés abandonnèrent cette culture qui se faisait

dans la plus grande partie à bras d’homme…

L’osier

En 1829, il y a 9 hectares d’oseraies à Cairanne principalement au bord de l’Aygues .

L’exploitation est le tissage de l’osier ou vannerie. Les besoins sont très importants soit pour le quotidien, soit pour un usage agricole précis : panier pour récolter les olives, les amandes, les feuilles de murier, pour les vendanges, pour le transport.

Pour le quotidien, on peut citer le banasto, grand panier à deux anses, le canestéu panier porté sur la tête, la manne à suspendre aux bêtes de somme,

la canestello la corbeille.

Le tissage est fait soit par les paysans eux-mêmes .

L’exploitation est le tissage de l’osier ou vannerie. Les besoins sont très importants soit pour le quotidien, soit pour un usage agricole précis : panier pour récolter les olives, les amandes, les feuilles de murier, pour les vendanges, pour le transport.

Pour le quotidien, on peut citer le banasto, grand panier à deux anses, le canestéu panier porté sur la tête, la manne à suspendre aux bêtes de somme,

la canestello la corbeille.

Le tissage est fait soit par les paysans eux-mêmes  ,

soit par des bohémiens. Nous avons trouvé une seule référence pour Cairanne très tardive (1928) ,

soit par des bohémiens. Nous avons trouvé une seule référence pour Cairanne très tardive (1928)  . : il s’agit d’un arrêté

du maire Fabre sur le stationnement dans le village concernant : les bohémiens, saltimbanques, bateleurs, escamoteurs, joueurs d’orgues, musiciens ambulants, chanteurs, vanniers et

autres… . : il s’agit d’un arrêté

du maire Fabre sur le stationnement dans le village concernant : les bohémiens, saltimbanques, bateleurs, escamoteurs, joueurs d’orgues, musiciens ambulants, chanteurs, vanniers et

autres…

Mais en Provence, le vannier le plus célèbre est Vincent bohémien vannier de Valabrègues héros du poème Mireille de Fréderic Mistral : les amours impossibles

entre un pauvre bohémien vannier et une riche héritière qui va mourir pour avoir voulu transgresser l’ordre social de l’époque.

Autres plantes possibles

Le genêt des teinturiers

Cette plante tinctoriale pousse sur les bords de l’Aygue  . Elle est proche du genêt d’Espagne. Il faut deux fois le poids de fleurs pour

une fois le poids de laine à teindre. La couleur obtenue est jaune avec de l’alun, verte avec du sulfate de cuivre. Les fleurs sont vendues

aux teinturiers de Valréas. . Elle est proche du genêt d’Espagne. Il faut deux fois le poids de fleurs pour

une fois le poids de laine à teindre. La couleur obtenue est jaune avec de l’alun, verte avec du sulfate de cuivre. Les fleurs sont vendues

aux teinturiers de Valréas.

Le sumac

Un lieu-dit du cadastre de 1702 de Cairanne est appelé le bois des Rousses. Anne Laberinto-Gridine avait suggéré comme origine bois de sumac

. En effet cet arbre tinctorial

est désigné en Provence sous la dénomination de bois roux, pudis, arbre à perruque ou fustet. De son bois, on extrait un colorant jaune pour teindre la laine.

La production dans le Vaucluse est de 1 500 tonnes en 1822 pour les commerçants ou les fabricants de Carpentras et d’Avignon . En effet cet arbre tinctorial

est désigné en Provence sous la dénomination de bois roux, pudis, arbre à perruque ou fustet. De son bois, on extrait un colorant jaune pour teindre la laine.

La production dans le Vaucluse est de 1 500 tonnes en 1822 pour les commerçants ou les fabricants de Carpentras et d’Avignon  . La récolte sera abandonnée au milieu du XIXe siècle

concurrencée par le sumac « vrai » en provenance de Sicile . La récolte sera abandonnée au milieu du XIXe siècle

concurrencée par le sumac « vrai » en provenance de Sicile  . .

Gérard Coussot

Summary: Plants for industrial use in Cairanne are described : (i) hemp to obtain threads that will be woven for sailing boats and clothes,

(ii) madder whose roots will give a red dye; (iii) wicker whose stems are used to make baskets and containers. Other plants are possible: the dyer’s broom which grows on the Aygues banks and produces a yellow or green dye and the smoke tree whose wood provides a yellow color.

|