|

Denis Alary, extraits,

Depuis plus de cent ans en Provence : un village, une famille, rapport dactylographié, Centre d’étude des techniques agricoles, 1972, BMA, 4° 19989 Denis Alary, extraits,

Depuis plus de cent ans en Provence : un village, une famille, rapport dactylographié, Centre d’étude des techniques agricoles, 1972, BMA, 4° 19989

Source : note 2 Source : note 2

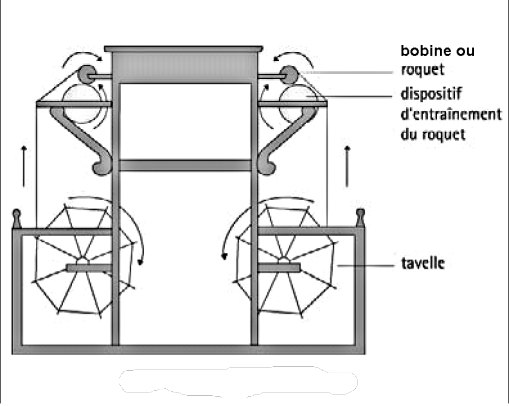

Mise en place du fil sur la bobine

ADV, 4U2330 . ADV, 4U2330 .

Les dessins sont repris du Bulletin N° 5 de 2005 de l’association

Les amis de la Galiciére, 38160 Chatte. Nous remercions cette association pour leur autorisation de reproduire ces dessins. Les dessins sont repris du Bulletin N° 5 de 2005 de l’association

Les amis de la Galiciére, 38160 Chatte. Nous remercions cette association pour leur autorisation de reproduire ces dessins.

Source : note 2

Source : note 2

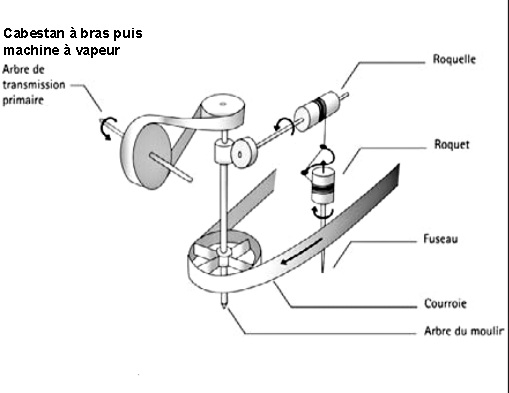

Schéma de transmission de la puissance mécanique

ADV, 7S1533. ADV, 7S1533.

ADV, 4Z195. ADV, 4Z195.

Source : note 2

Source : note 2

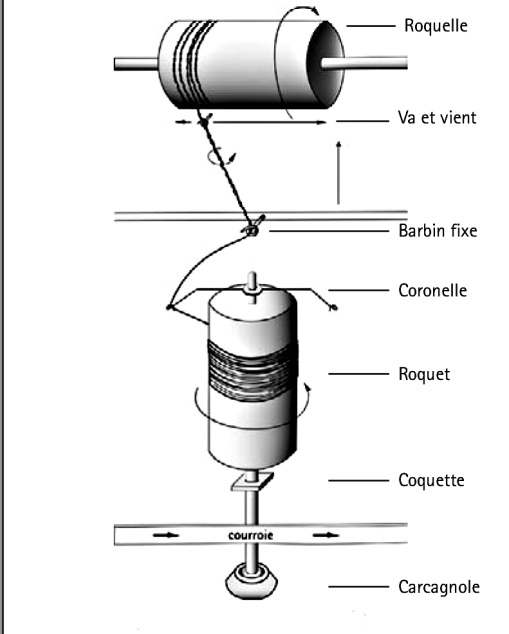

Torsion du fil de soie par des actions mécaniques de bobines.

ADV, 6M441. ADV, 6M441.

À cette époque le salaire moyen d’un ouvrier pour une journée de travail est

en France de 5 à 6 francs. À cette époque le salaire moyen d’un ouvrier pour une journée de travail est

en France de 5 à 6 francs.

ADV, 1 J850 Le travail des enfants au XIXe siècle en Vaucluse par Marjorie Goua, rapport universitaire. ADV, 1 J850 Le travail des enfants au XIXe siècle en Vaucluse par Marjorie Goua, rapport universitaire.

ADV, 10M7, Le travail des enfants. ADV, 10M7, Le travail des enfants.

Source : Internet

Source : Internet

Vue de l’atelier de moulinage de Vincieux (07) en cours de restauration

ADV, 1J850. ADV, 1J850.

BMA 8°5961. Le docteur Duffours habitant Montpellier

ignore sans doute l’alimentation paysanne de cette époque. La description qu’il donne est voisine de la ration d’un ouvrier agricole. Voir Claude Mesliand,

Contribution à l’étude de l’alimentation paysanne en Provence aux XIXe et XXe siècle, sous Internet. BMA 8°5961. Le docteur Duffours habitant Montpellier

ignore sans doute l’alimentation paysanne de cette époque. La description qu’il donne est voisine de la ration d’un ouvrier agricole. Voir Claude Mesliand,

Contribution à l’étude de l’alimentation paysanne en Provence aux XIXe et XXe siècle, sous Internet.

Maladie caractérisée par une teinte verdâtre de la peau.

Aujourd’hui cette maladie est attribuée à une carence en fer. Voir l’historique de cette maladie « sexuée » sous Wikipedia : chlorose (médecine). Maladie caractérisée par une teinte verdâtre de la peau.

Aujourd’hui cette maladie est attribuée à une carence en fer. Voir l’historique de cette maladie « sexuée » sous Wikipedia : chlorose (médecine).

|

1868 : l’atelier de filature de Michel Alary

Le courage ne manquait pas à mon père et surtout bien secondé par ma mère, il fit monter en 1868 une filature de soie. Il y avait encore un peu de récolte (de cocons)

dans la région.

La filature de mon père comprenait 14 bassines et 4 batteuses occupant chacune une ouvrière plus le surveillant et le chauffeur de la chaudière.

On mettait d’abord les cocons secs dans les batteuses et les ouvrières avec un petit balai de bruyère, les battaient dans l’eau bouillante. Sous l’action de la chaleur les

cocons se dévidaient et une fois qu’on tient le bon bout, on les passait aux ouvrières des bassines qui formaient un fil de soie composé de 3, 4 ou 5 brins de cocons et

qui s’enroulait sur une grand roue placée derrière l’ouvrière. Un gamin actionnait un arbre faisant tourner les 14 roues.

1873 : l’atelier brûle

Michel Alary fait une déclaration au juge du pays de Vaison en ces termes :

Le 3 août 1873 à une heure et demie, le feu a pris dans la filature … l’incendie n’ayant pu être arrêté… tout le contenu de la dite filature a été consumé… tout le matériel…

une quantité de soie, des cocons, des graines de garance, des graines de luzerne… il n’est resté que les quatre murs… perte évaluée à 24 602 francs dont 2 494 francs pour le

bâtiment e t 22 108 francs pour le matériel et les marchandises…

Il est curieux de rencontrer dans une filature des graines de garance et des graines de luzerne, plantes tinctoriales : garance pour le rouge, luzerne pour le jaune.

Il ne semble pas qu’il y ait une activité de teinture de la soie dans cet atelier. Peut être s’agit-il d’un simple dépôt ?

1875 : l’atelier de moulinage

Après l’opération de filage se fait l’opération de moulinage. Il s’agit de tordre le fil sur lui-même pour augmenter sa résistance et en changer l’aspect en vue de son tissage.

De nombreuses combinaisons de torsion sont possibles qui donnent des tissus caractéristiques : le voile, l’organsin, le crêpe, la grenadine …

Le principe du procédé de moulinage est le suivant  : :

On part de l’écheveau de soie grège enroulé sur la roue obtenu en fin de filage pour enrouler le fil sur une bobine appelée roquet. Puis cette bobine est placée dans

une seconde machine qui va donner un certain nombre de torsions par mètre au fil par des mouvements adaptés. Toute cette machinerie exige une source de puissance mécanique.

Enfin il faut noter que l’approvisionnement en soie grège ne dépend plus de la production locale et peut être importé.

Michel Alary renonce à reconstruire une filature pour se tourner vers le moulinage. Il pense exploiter l’eau du ruisseau le Rieu comme source de puissance en faisant des

adaptations nécessaires : dérivation, retenue d’eau. Une partie des cairannais s’oppose à ces adaptations, une pétition circule

, le préfet s’implique.

Finalement Alary renonce à la puissance hydraulique , le préfet s’implique.

Finalement Alary renonce à la puissance hydraulique . .

Dans ces ateliers dit moulinage on travailla les soies de Chine et du Japon, filées grossièrement. On les débarrasse de tous les bourillons et impuretés qu’elles contiennent…

Dans le courant 1875, l’atelier fut construit par tous les maçons de Cairanne. Ce bâtiment avait trente mètres de longueur et on avait au début comme force

motrice un cabestan où tournaient deux hommes à bras qui se remplaçaient toutes les deux heures par deux autres, de sorte qu’il fallait quatre hommes

pour faire tourner tout l’atelier. Ce système se révéla par la suite désuet et fut remplacé par une machine à vapeur alimentée par une chaudière tubulaire.

Un seul chauffeur suffisait. Il devait être là tous les jours à 3, 4 heures du matin afin d’avoir suffisamment de vapeur pour faire tourner le matériel dès 5 heures,

commencement de la journée de travail jusqu’à 7 heures le soir avec deux repos d’une heure…

Cet atelier avait débuté en 1875 avec 60 ouvrières de Cairanne et 20 à 30 de Rasteau et Violés. Ces dernières étaient là le lundi matin et retournaient chez elles

le samedi soir par un charretier de chacun des villages cités plus haut, dans une carriole garnie de bancs. Chacune d’elles avait son panier garni de vivre pour

la semaine… Elles couchaient dans un vaste dortoir aménagé pour elles…

La fermeture de l’atelier eut lieu en 1900 par pénurie d’ouvrières et dépenses trop fortes en charbon pour son rendement.

Après la guerre de 14-18 cet atelier est transformé en bâtiment d’exploitation agricole.

Le travail des enfants

En 1887, l’enquête sur la situation industrielle dans le département de Vaucluse donne 15 ateliers de moulinage dont celui de Cairanne avec les précisions suivantes

: :

| Catégorie |

Nombre atelier Alary |

Heures travaillées |

Salaire (francs)Min-max |

| Femmes |

49 |

12 |

1-1,5 |

| Enfants |

32 |

12 |

0,5-0,75 |

| Ouvriers (autres ateliers) |

0 |

12 |

2-3,5  |

Le travail des enfants est une réalité du XIXe siècle aussi bien dans le monde industriel que dans le monde rural  .

Le patronat fait appel à une main d’œuvre abondante de femmes et d’enfants avec des salaires très bas et des conditions de travail très difficiles : journée de travail

de 9H à 13H parfois le dimanche et un environnement insalubre. Dans le domaine rural, important dans le Vaucluse, les conditions de travail des enfants doivent être aussi

difficiles mais moins connues : garçons de ferme, bergers, apprentis pour les garçons, bonnes à tout faire, couturières pour les filles. .

Le patronat fait appel à une main d’œuvre abondante de femmes et d’enfants avec des salaires très bas et des conditions de travail très difficiles : journée de travail

de 9H à 13H parfois le dimanche et un environnement insalubre. Dans le domaine rural, important dans le Vaucluse, les conditions de travail des enfants doivent être aussi

difficiles mais moins connues : garçons de ferme, bergers, apprentis pour les garçons, bonnes à tout faire, couturières pour les filles.

Une prise de conscience se fait à partir du milieu du XIXe siècle. Trois lois sont censées améliorer le sort des enfants en 1841, 1874 et 1892. Ces lois sont mal accueillies

par le patronat mais également par les familles qui y voient une perte de revenu. Leurs applications restent aléatoire : sursis, délais sont demandés jusqu’en 1900 où le Préfet

de Vaucluse se fâche  : les journées de travail des enfants doivent être limitées à 10 heures par jour ! : les journées de travail des enfants doivent être limitées à 10 heures par jour !

Cet interventionniste étatique a aussi d’autres objectifs : préserver la « race » pour faire de bons soldats, creuser des tranchées et fournir de la chair à

canons pour la guerre de 14-18. En effet dans les départements les plus industriels, plus de 80% des conscrits sont infirmes

ou difformes  . .

Maladie des fileuses

En 1853, le Dr Duffours de Montpellier publie une étude sur les maladies des fileuses  .

Il présente les difficiles conditions de travail, leur régime alimentaire « des plus vicieux » et leur mode de vie sédentaire. Elles se nourrissent en général de légumes secs, de pomme de terre ou de

soupe dont le bouillon est fait avec un morceau de viande salée, un anchois, un oignon préparé la veille et un morceau de fromage pour déjeuner … .

Il présente les difficiles conditions de travail, leur régime alimentaire « des plus vicieux » et leur mode de vie sédentaire. Elles se nourrissent en général de légumes secs, de pomme de terre ou de

soupe dont le bouillon est fait avec un morceau de viande salée, un anchois, un oignon préparé la veille et un morceau de fromage pour déjeuner …

Les maladies qu’il cite sont :

- La chlorose que les fileuses combattent avec de la confiture additionnée de limaille de fer . Le rédacteur constate et ne souhaite pas discuter de l’origine de cette maladie

.

Avec raison d’ailleurs, son origine ne sera découverte qu’en 1936 qui est liée par une carence en fer de l’alimentation. .

Avec raison d’ailleurs, son origine ne sera découverte qu’en 1936 qui est liée par une carence en fer de l’alimentation.

- L’eczéma des mains ou mal des bassines que les fileuses combattent en se lavant les mains avec de l’écorce de grenadier bouillie avec du vin sucré

et aux acides végétaux (vinaigre, citron, verjus).

Il note le petit nombre de maladie des organes pulmonaires qu’il attribue, avec beaucoup de réserve et prudence, à l’absorption des matières animales en suspension dans l’air de l’atelier ou à des vapeurs chimiques !

Gérard Coussot

Summary: This chronicle describes a spinning workshop in Cairanne whose building is burnt down in 1873 and rebuilt to open a milling workshop whose activity is

to prepare the silk thread for its looming. This activity is done by women and children in very difficult conditions: excessive workload, sedentary life without hygiene,

reduced nutrition. It is the cause of several diseases.

|